第1回では、「ファイブフォース分析の概要」「5つの脅威のメカニズム」「過去問出題実績分析」を初学者でもわかりやすく行う。第2回以降で、具体的な理論解説や過去問演習を用いた解説、発展学習に進んでいく。

読者のゴール

- ファイブフォース分析の目的を知る。

- 5つの脅威が何か、いつ使うか、どういうメカニズムか理解する。

- 企業経営理論における重要性を知る。

ファイブフォース分析とは?

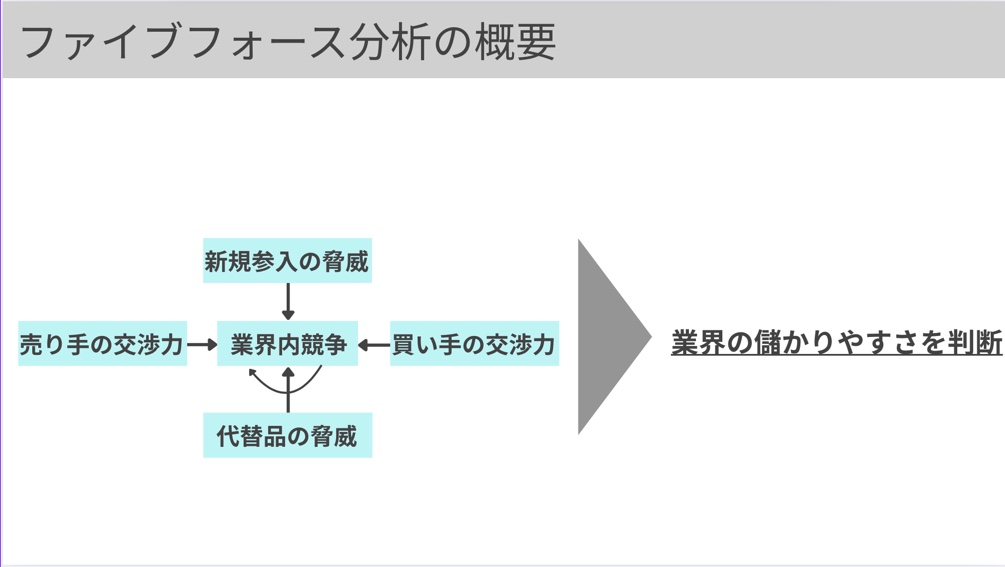

ファイブフォース分析とは、ある業界の「業界内の既存企業同士の競争」「新規参入の脅威」「売り手と買い手の交渉力」「代替品の脅威」の度合いを分析し、その業界が利益をあげやすいかどうか(収益性)を分析するツールである。

見習いにゃんこ

見習いにゃんこつまり、儲かりやすいかわかるってことにゃ!

なぜ儲かりやすいのか、儲かりにくいのか解像度が上がり、意思決定の腹落ち感を高められる点が利点じゃな。

提唱者を紹介するにゃ

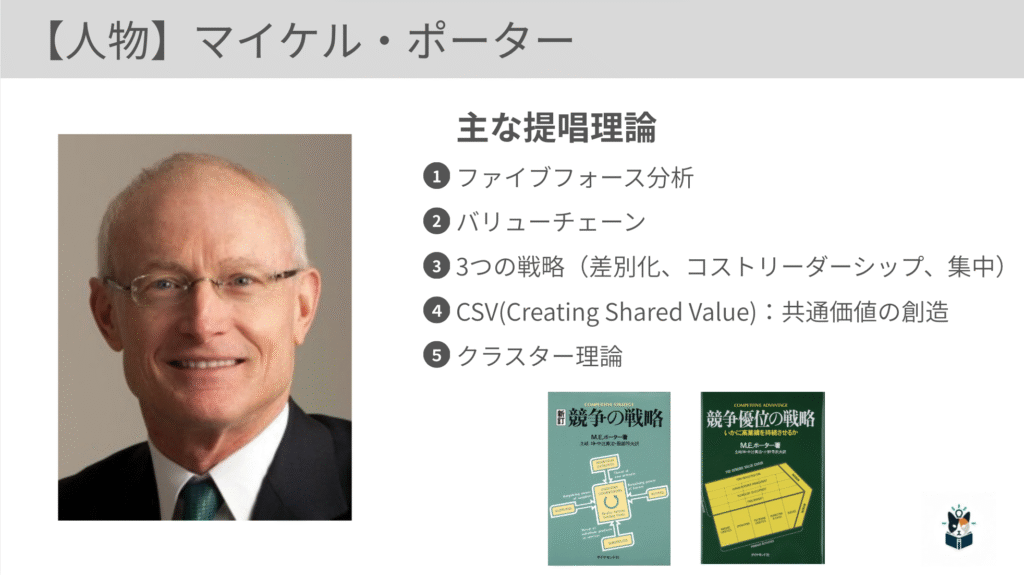

アメリカのハーバード大学の経営学者。

経済学の産業組織論を経営学に応用し、ファイブフォース分析やバリューチェーン分析を提唱した。

経営学(経営戦略論)を学ぶには避けては通れない理論を複数提唱しているすげえ人。

査読論文は7本しかなく、書籍による影響力が大きいのも多くの経営学者との違いじゃな。

ファイブフォース分析はいつするにゃ?

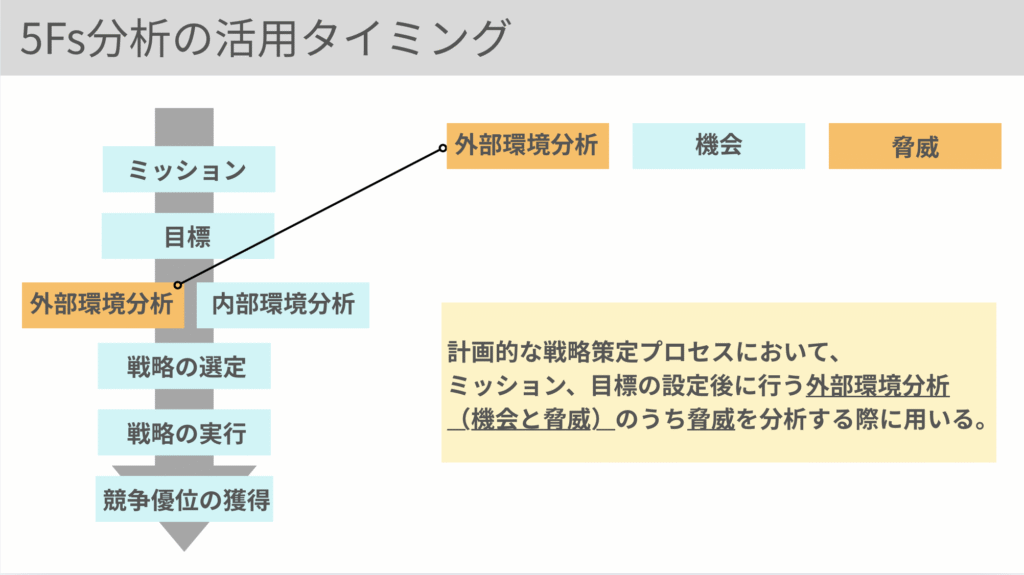

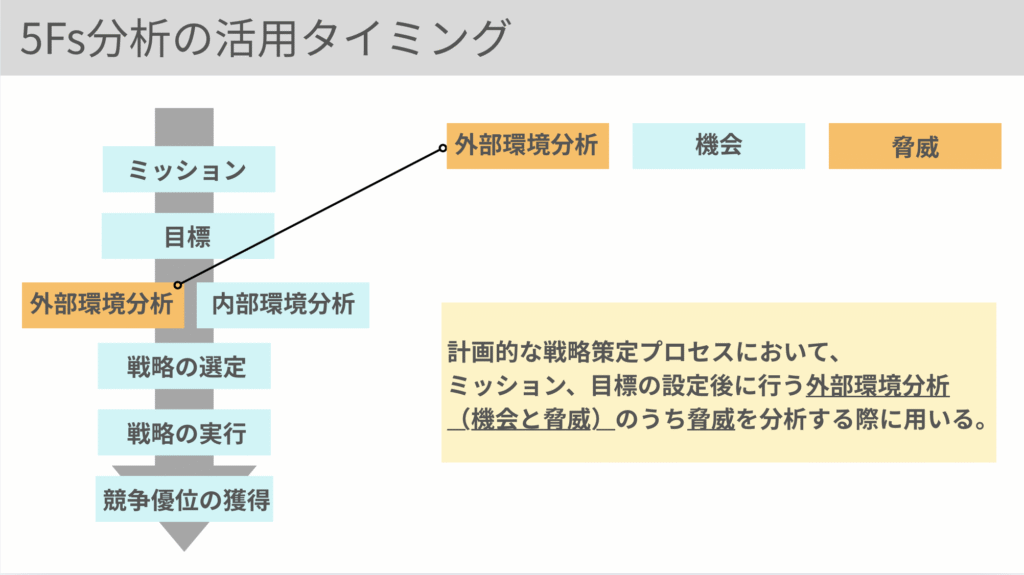

計画的な戦略立案プロセスにおいて、「ミッション」、「目標」の立案後の「環境分析」で用いるフレームワークである。

環境分析は、「外部環境分析」、「内部環境分析」に分けられ、「外部環境分析」に当てはまる。

外部環境分析は、「機会」と「脅威」に分けられ、「脅威」を分析するフレームワークとなる。

どのタイミングで使うのか全体像から把握することで、役割や限界を明確にすることができる。

過去問チャレンジ

R4 第3問(改題)以下の内容は適切か?

オ M. ポーターによる「5つの競争要因(Five Forces)」は、当該業界の成長性を決定する諸要因である。

解答を見る

× 5つの競争要因(Five Forces)は当該業界の「収益性」を決定する諸要因である。

M.ポーターによるという部分は適切。

5つの脅威のメカニズム

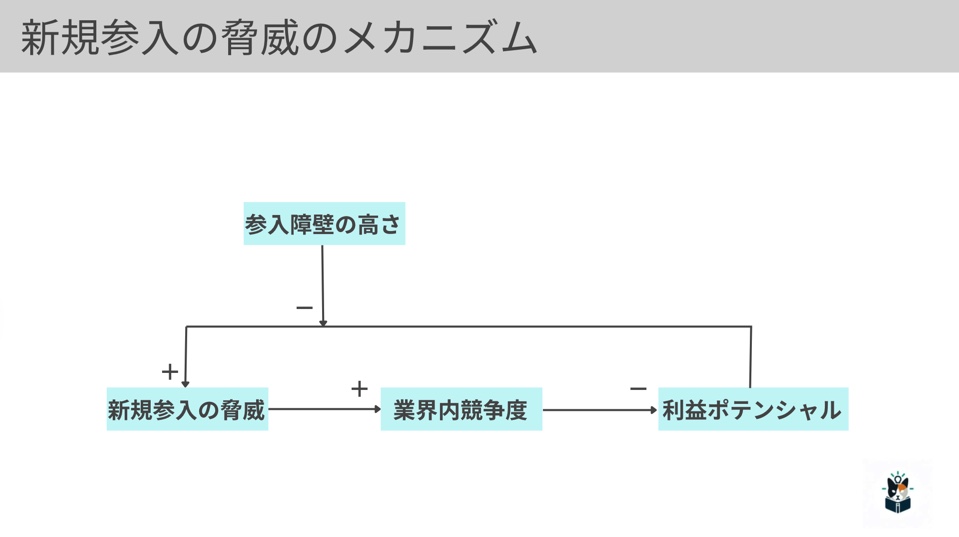

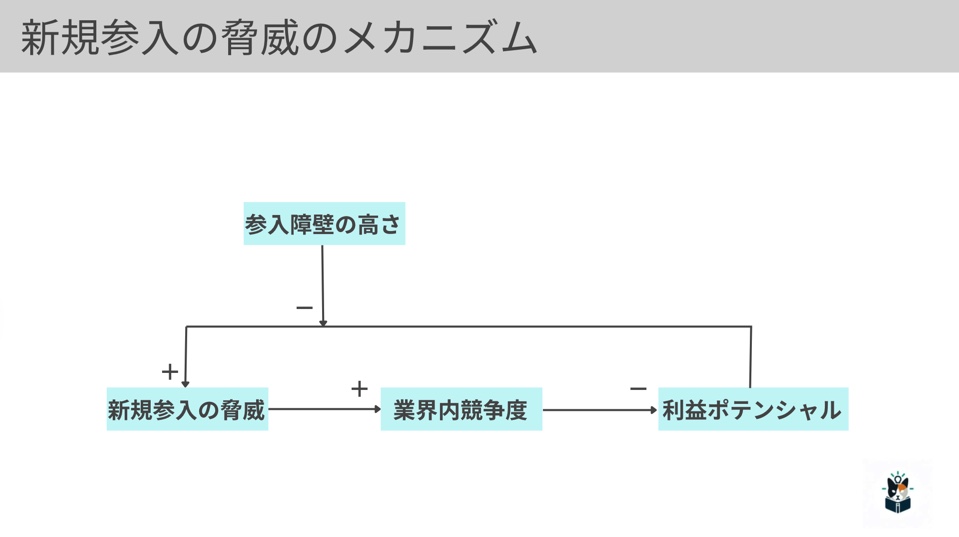

次に、新規参入の脅威のメカニズムについて簡単に説明する。

上記の図を見ながら確認すると理解しやすい。

- 業界内競争度→利益ポテンシャル

-

業界内競争度は、ある業界の企業同士の競争が激しい場合高くなる。

競争が激しいとその業界から得られる利益を奪い合うことになるため、個々の企業が得られる利益の期待値は下がる。

端的には業界内競争の脅威のメカニズムである。

- 利益ポテンシャル→新規参入の脅威

-

利益ポテンシャルの高さは、新規参入の脅威につながる。

「〇〇業界が儲かるらしいよ。」「じゃあ参入したいね。」というやつである。

- 新規参入の脅威→業界内競争度

-

新規参入企業が増えると、業界内で競争する企業が増えるため、業界内の競争は激しくなる。

- 新規参入の脅威

-

参入障壁:新規参入の脅威を下げる要因。その業界の「規模の経済」「製品差別化」「規模と無関係のコスト優位」「政府による参入規制」などがある。

業界の利益ポテンシャルの高さ>参入障壁の高さ(参入コスト)の時に新規参入の脅威が高まる。

詳細な説明は別記事で行うので今回はメカニズムをしっかり抑えて欲しい。

上の図は参入の脅威によって競争がどんどん激しくなり、利益ポテンシャルが最終的にゼロになるという経済学の独占的競争の説明もしておるぞ。

新規参入の脅威→業界内競争度→利益ポテンシャルをグルグル回すと理解できるにゃ!

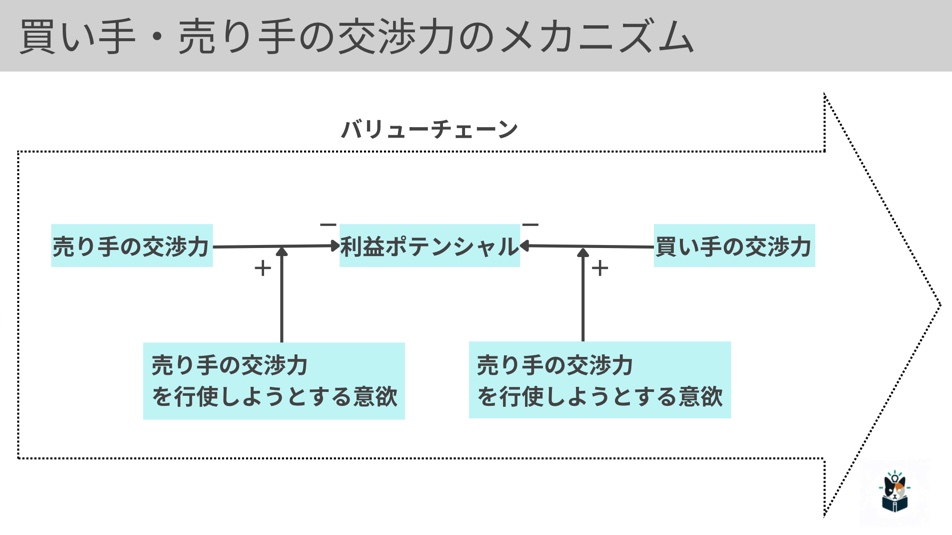

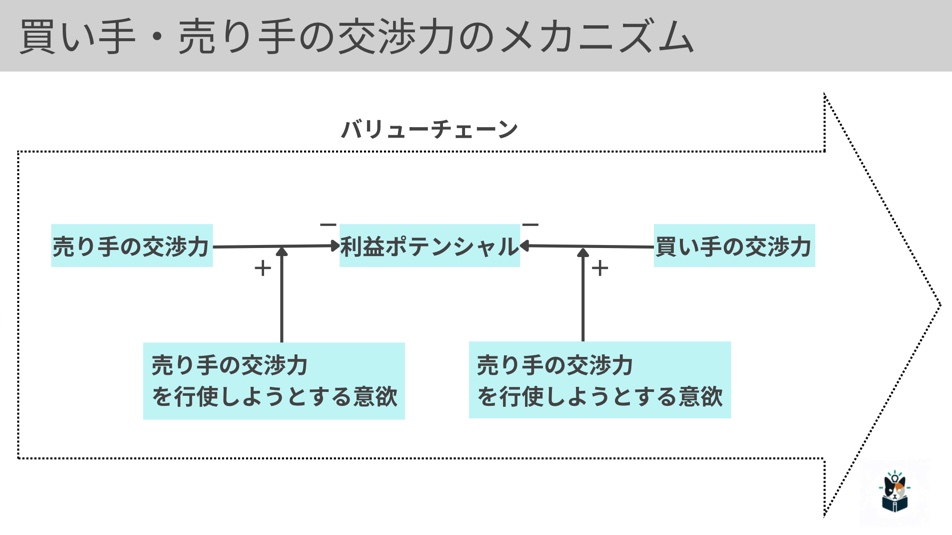

バリューチェーンとは、最終製品が消費者の手に届くまでに携わった全ての業界のつながりのこと。

交渉力とは、自分がしたいことを相手に強要できる力のようなもの。

バリューチェーンの中で生みだされた利益を業界間で配分している(取り合っている)。

交渉力の高さを行使することで他の業界の利益ポテンシャルを低下させ、自分の業界の利益ポテンシャルを高める。

車の部品供給業で考えると、売り手(鉄の供給業)や買い手(車製造業)の交渉力が高い場合、鉄の価格を引き上げられたり、部品の販売価格を低くしないと売れないといったことになり、車の部品供給業の利益ポテンシャルは低くなる。

バリューチェーン全体で交渉力を分析することをオススメするぞ。

間接的な売り手と買い手の交渉力の高さも分析できるにゃ

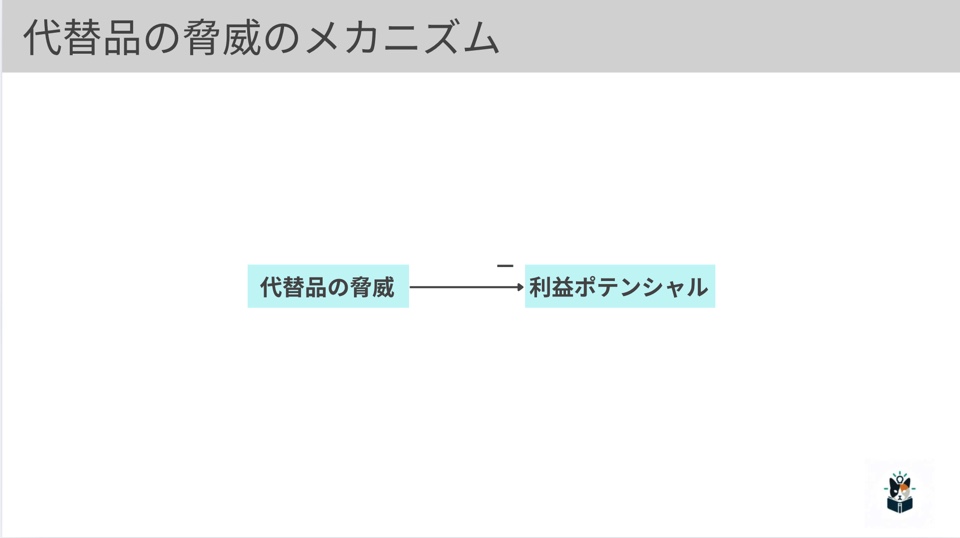

代替品:自社の製品やサービスと同質の価値や機能をもつ製品やサービス

ある業界に対する代替品の出現は、既存顧客を奪う可能性が高く利益ポテンシャルを下げる。

最近だと、ガソリン自動車に対する電気自動車などが代替品の脅威として注目されている。

かなりシンプル。

代替品の脅威をコントロールできないと仮定しておるからな。

代替品の脅威をコントロールできると仮定するともっと面白い話が聞けるにゃ?

イノベーション のジレンマなどちょーー楽しいぞ。話したいが我慢じゃ。

企業経営理論 出題実績分析

以上は、企業経営理論の過去問において「ファイブフォース分析」に関連する問題の出題実績をまとめたものである。

特に令和に入ってからは、毎年何かしらの形で出題されており、対策することで2点から3点の得点期待値を高めることできる。

脅威ごとの出題数は多い順に「交渉力」「既存競合同士の競争」「新規参入」「代替品」となっている。

ただし、R5からR7にかけては各脅威が均等に出題されており、5つの脅威しっかり対策するのが得策だろう。

実務においても、外部環境のうち業界の収益性を分析するツールとして有効であり、学ぶ価値が高い。

ファイブフォースを学ばぬことがまさに脅威じゃな。

今度じゃなく今勉強するにゃ!

まとめ

①ファイブフォース分析は、M.ポーターが考案した外部環境の脅威を5つに分類し、ある業界の収益性を分析するフレームワーク。

②「新規参入の脅威」「業界内競争」「売り手の交渉力「買い手の交渉力」「代替品の脅威」に分類される。

③中小企業診断士試験「企業経営理論」において、超頻出論点。

コメント